Dr. Luis Sujatovich – UNQ – UDE –

Dr. Luis Sujatovich – UNQ – UDE –

Cuando nombramos algo, indefectiblemente, dejamos el resto afuera. La denominación de cualquier objeto, sentimiento, idea, lugar exige la exclusión de aquello que no elegimos. Decir silla, impide designar a los sillones, banquetas y demás muebles que permitan un uso similar. Incluso al momento de la alocución estamos pensando en alguna silla en particular, no en todas. Por lo tanto, a pesar de la menesterosidad del ejemplo, negar la limitación del lenguaje parece una tarea inútil. La arbitrariedad del signo lingüístico, propuesta por Saussure, nos pone de manifiesto que ni siquiera las cosas llevan su nombre por otro motivo que no sea la imaginación, el azar, la costumbre. Si en el árbol no hay nada que indique que debe ser llamado de esa forma y no de otra, significa que la correspondencia entre hechos, cosas, situaciones y el modo en que las racionalizamos es un acuerdo tácito entre generaciones. La opacidad de la realidad y su inconmensurable extensión nos exigen ser más cautos y menos contundentes respecto a las capacidades descriptivas del lenguaje.

¿Cuántas palabras necesitamos para expresar (someramente) una idea compleja? Y una vez que finalizamos el discurso, ¿estamos seguros que se comprendió cabalmente? ¿Podríamos afirmar que cada uno de los términos utilizados alcanzó el objetivo previsto? Pronto estaríamos de acuerdo acerca de la inestabilidad de los sentidos, de la necesidad de las aclaraciones, de la obligación de atender a los regionalismos, entre otros obstáculos hermenéuticos. Entonces, ante semejante imprecisión, ante una pobreza comunicativa que acecha detrás de cada vocablo, tanto en un erudito como en un infante, ¿resulta coherente erigir al lenguaje como un garante de una acción social, cultural, política o económica? Y no se trata de juzgar ninguna iniciativa, sino de analizar sus alcances para corroborar su pertinencia.

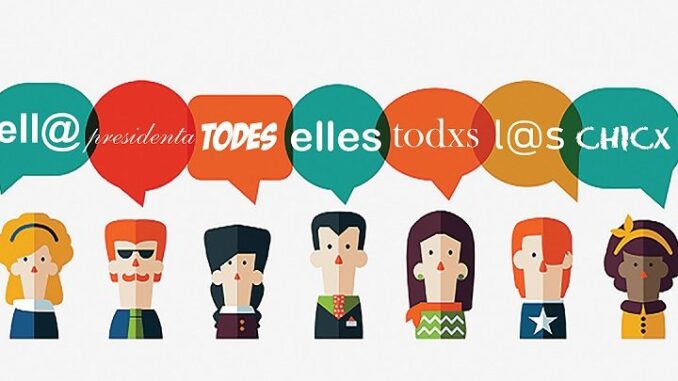

En la red es muy frecuente hallar denostaciones fuertes para quienes rechazan la e como letra fetiche, considerando que se trata de un deber civil indiscutible: si se rechaza esa medida, se está a favor de las exclusivos, la discriminación y de la sujeción de un género hacia otro. En cambio, si se emplea con asiduidad se hace acreedor a un comportamiento elogiable. Si digo chiques quiero un futuro democrático, participativo e igualitario. Pero si no se acepta esa imposición, se inscribe en el largo listado de quienes están a favor del individualismo capitalista posmoderno y patriarcal. Dejando de lado la simplicidad política que cifra en una letra una construcción de subjetividad que nunca, bajo ningún circunstancia, es lineal, sólida y sin contradicciones. Es preciso recuperar, ante este cuestionamiento urgente de las dimensiones ideológicas de la palabra (y de las letras), la artificiosidad, la inestabilidad y la estrechez del lenguaje. Pero, y acaso este sea el principal malentendido, no se resuelve el desencuentro modificando las palabras. Sino más bien aceptando que son aproximaciones, “metáforas muertas” diría Nietzsche. Para crear un futuro mejor hay mucho que mejorar, pero no de ninguna forma se puede resumir al idioma. La tensión entre el lenguaje y la realidad no parece resolverse con tanta facilidad.